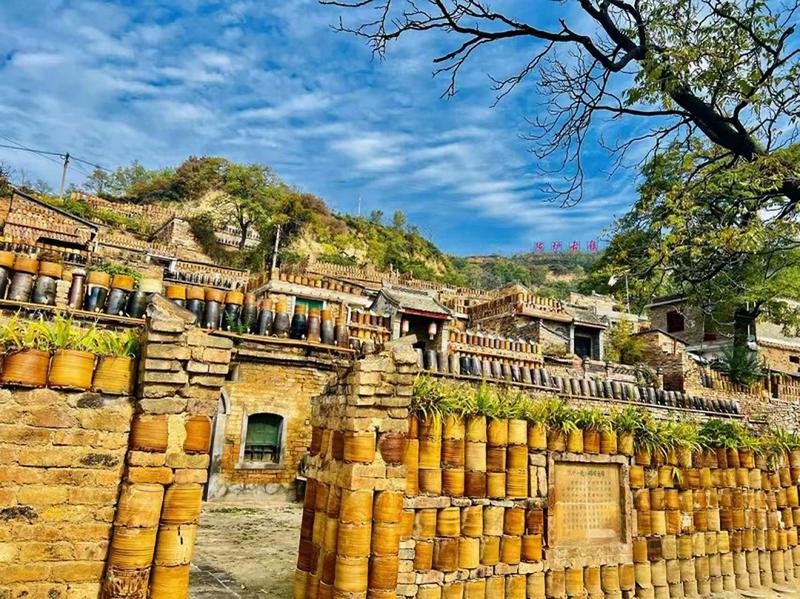

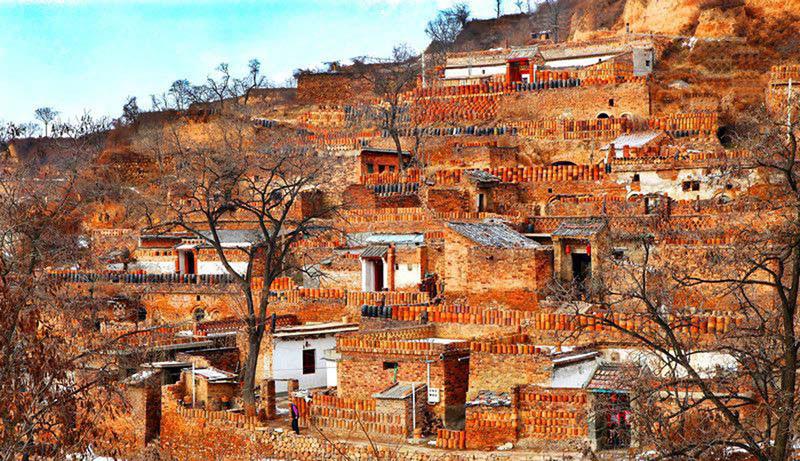

瓷片铺就的小路蜿蜒向前,罐罐垒墙的民居错落有致,依山排布的窑洞作坊里,温和的秋风中,匠人们正专注地拉着陶坯,用真诚的情感和祖传的技艺,延续千年炉火,那熊熊燃烧的火苗,映照着陈炉古镇的过去与未来。

漫步在陕西省铜川市印台区陈炉古镇,仿佛穿越时空。这里不仅是耀州窑国内唯一遗存的“炉火千年不绝”的烧造基地,更是一处活着的陶瓷文化博物馆。如今,这片“望得见山、看得见水、记得住乡愁”的“世外陶源”,正以陶瓷文化为根基、民俗技艺为脉络、社区互助为纽带、特色美食为窗口,走出了一条文旅融合发展的创新之路。

陶瓷小院,传统工艺的现代转型

在陈炉镇咀头社区,一座有着300多年历史的“大门里”陶瓷文化小院依山坡而建,整体分三层、呈阶梯状,与古镇“退台叠院”的建筑风格完美融合。

“大门里”家族是陈炉镇西八社三大户之一,世代以制瓷为生,能工巧匠辈出。小院占地900平方米,自下而上分别设有陶瓷生产制作区、陶艺体验区和凯发k8国际首页登录的产品展示区。

这里既注重传统陈炉瓷文化的传承,又致力于陶瓷技艺的创新与传播。经过数百年的发展,已形成了以传统精品、现代产品和陶艺窑变釉为主的生产格局,其中传统黑瓷、香黄釉瓷、红绿彩瓷最具特色。

小院负责人李保峰,是这门古老工艺的守护人,也是促使其当代焕新的践行者。谈及创办文化小院的初心,他语带深情:“李家世世代代与陶泥相伴,我自幼浸染其间,瓷之于我,已不仅是器物,更是一种血脉中的温度。陈炉这座千年瓷镇,窑火不熄、陶韵绵长。在此打造一方文化小院,不仅是要传承老祖宗的手艺、弘扬这千年不熄的陶瓷文化,更是希望让更多人走近陈炉瓷、读懂陈炉窑——我们将以守正创新之志,让陈炉陶瓷走向更远的世界,发出更加璀璨的光芒。”

艺术新生,文化传承的创新表达

在陈炉古镇千年不熄的窑火之中,李五民以陶为生、以瓷寄情,将生命揉进了一抔陶土,成为这座瓷都薪火相传的守护人。生于陶瓷世家,长于古镇窑烟,他自小耳濡目染,深得陶艺精髓。自1982年正式入行,四十年如一日,从一名普通制陶工,一路成长为技术开发带头人、分厂厂长乃至总厂技术副厂长。

1998年,他幸遇恩师——著名艺术大师韩美林,并于其北京工作室深入学习三年,任工作室主任。那段岁月,他不仅精进了技艺,更悟出了“陶土无声,瓷艺有情”的艺术哲学。他常说:“做人当如陶土,千锤百炼、炉火淬炼,骨正容清,方成大器。”

李五民的艺术创作,扎根传统却从不拘泥古法。他致力于将中国书法与陶瓷艺术深度融合,行草篆隶,皆入瓷魂。在其手中,书法不再是器表的装饰,而是与釉色、器型浑然天成的生命整体。他尤其擅将篆书笔意融于陶艺,作品既有石鼓文之圆厚饱满,亦具秦篆之高华典雅,使冷硬的陶瓷被赋予温润的文化体温。

“传统并非静止,而是流动的江河。”他始终坚信,“须以古人一把泥,拓今人新技物成器。”因此,他倡导“保护、传承、创新、提升”,在每一件作品中融入吉祥的文化寓意与精妙的艺术语言,使其成为能对话古今、温暖人心的生命艺术品。

2018年,李五民以作品《天人合一》《国寿》等荣获“中华杯”书画大赛奖项,多件作品被权威机构收藏。但他更看重的,是自己作为非遗传承人的使命——致力将陈炉古镇的陶瓷文化“保护、挖掘、整合、传承及提升”,让这座千年瓷都不仅在历史中辉煌,更在当代绽放魅力。

如今,虽已年过花甲,李五民仍愿做那个抚泥而生、秉火而歌的人。他以匠人之心、艺术之魂,继续书写着陈炉的瓷语新篇——不只是传统的延续者,更是文化的焕新者;不只是古镇的守护人,更是一个时代陶艺精神的点亮者。

文旅融合,乡村振兴的创新实践

陈炉古镇的保护与发展曾面临困境。从20世纪陶瓷产业工业化开始,烧陶产业持续衰落,劳动力流失,千年炉火一度面临熄灭的危险。

面对挑战,陈炉古镇探索出一条文旅融合的创新之路。通过传统工坊的现代重构,古镇从空间单元重构入手,在形态设计环节整合生产、生活、文化、产业发展空间要素,支撑产业积极转型,唤醒产业发展动力。

如今的陈炉古镇,已经形成了基于陶瓷产业的“陶式生活”——延伸至地方特色的一种“陶醉”,沉醉于慢生活中的“陶然”,最终实现生活的“陶冶”。

古镇以具有陈炉特色的陶、茶、美食、美景等来展现悠闲自在的美好生活,为广大游客营造了底蕴丰厚、环境优美的休闲场所。陶瓷制作技艺和陶瓷文化在趣味性、互动性、独特性、艺术性中得到更好地传承和传播。

社区互助,老街坊的温情相守

在陈炉镇上街社区,72岁的老党员雒亚梅是家喻户晓的“热心肠”。有着49年党龄的她,退休后本可安享晚年,却选择了一条助人为乐的道路。

“给老人理发、推头、照护,做这做那,真正的陈炉好人!”社区居民们这样评价雒亚梅。每逢佳节,她总会制作各种传统美食送给空巢老人,这一坚持就是十多年。

一位老人感动地说:“五豆(八宝粥)、粽子、油糕、甑糕年年都做,去年做得好吃,前年做得也好吃,今年更好吃,每年都吃,吃了十来年了。”

2018年的一天,一位老人敲开雒亚梅的家门,只是想借一张板凳歇歇脚,再去街上理发。雒亚梅没有犹豫,热情地将老人迎进门。她搬来凳子,更亲手搀扶起老人,一步一步,细心陪伴往返。

那一刻,一份温暖的触动在她心中悄然生根。她毅然决定:免费为村里的老人理发。

从此,这把剪刀剪去的是岁月留下的银发,传递的却是人间绵延的温情。雒亚梅的善行清单上,就这样多了一项不曾宣扬却熠熠生辉的公益项目。

而她这一坚持,便是十几年。理发工具用坏了三套,时光改变了容颜,却不曾改变她掌心温暖的力度和心底那份朴素的承诺。

“我也没做啥大事,只是鸡毛蒜皮的小事,我闲不住,就找点事做吧。”雒亚梅笑呵呵地说。一位90多岁的老人拉着她的手感慨:“你比我娃都孝顺,我娃回来都不知道给我送糖糕,连一粒糖渣渣都不见,你比我娃对我都好。”

古镇新生,文化传承的未来之路

陈炉古镇的复兴不仅体现在物质层面,更体现在文化自信的重建上。古镇心随陶静,古风瓷韵随处可见,民宿民居错落有致。

在这里,居民们不仅传承了古老的陶瓷技艺,更传承了敬老爱亲、邻里互助的传统美德。雒亚梅所在的“炉之雅”模特队也成了爱老助老队伍中的一员。

“我们模特队有二十多人,组织模特队的姐妹们一起给老人们包糖糕吃。这个说我给你帮忙,那个说我来我来,姐妹们团结一心都好像习惯了。”雒亚梅说。

新加入“炉之雅”模特队的刘大姐受她影响表示:“姐,下次再给老人做吃的,把我叫上,我也要参加!”微光成炬,温暖全城。如今,在上街社区,家家户户家风和睦,敬老爱老蔚然成风。

李保峰的陶瓷小院迎来了一批又一批体验陶艺的游客;雒亚梅的理发店外,老人们排着队等待理发聊天;李五民的艺术作品前,年轻人驻足欣赏千年瓷都的现代传承。这片“世外陶源”正以独特的方式,诠释着文旅融合与乡村振兴的深刻内涵。

千年窑火不熄,世代匠心不陨。陈炉古镇,这座活着的陶瓷博物馆,正在新时代焕发出更加绚丽的光彩。

【编辑:周志晟】